L’energia è il motore dell’economia, ma negli ultimi anni si è trasformata in uno snodo cruciale tra crisi internazionali, transizione ecologica e competitività industriale. Particolarmente dalla ripresa post Covid-19 in poi, le imprese e le famiglie europee si trovano a fare i conti con prezzi volatili e incertezze sul futuro, mentre Bruxelles cerca soluzioni per coniugare sostenibilità, crescita e decarbonizzazione.

L’ultima risposta dell’Unione Europea a questa sfida si chiama Clean Industrial Deal: un piano ambizioso per rafforzare l’industria verde e ridurre la dipendenza da fonti fossili, senza sacrificare la competitività. Ma basterà? E quali sono le mosse dei singoli Stati per bilanciare sviluppo e costi energetici?

Uno degli osservati speciali è la Germania, appena uscita dalle urne con un nuovo Cancelliere e un’agenda politica che potrebbe influenzare l’intero mercato europeo. Vediamo come questi scenari si intrecciano e cosa possiamo aspettarci per il futuro.

In seguito alla pubblicazione del Piano presentato lo scorso anno da Mario Draghi, che aveva come obiettivo quello di aumentare la crescita e migliorare la competitività europea, le Istituzioni UE, lo scorso 26 febbraio, hanno presentato il Clean Industrial Deal.

Si tratta di un pacchetto di misure da 100 miliardi di euro per i prossimi 10 anni, destinati alla decarbonizzazione e al rafforzamento dell’industria europea, con l’obiettivo di dare priorità a misure volte alla sostenibilità.

Le industrie ad alta intensità energetica, come quella siderurgica e chimica, riceveranno sostegni specifici per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare l’uso di tecnologie pulite. L’UE ha previsto anche un meccanismo per l’aggregazione della domanda di materie prime critiche, così da garantire approvvigionamenti più sicuri e competitivi. Dal lato del prodotto, invece, ci si focalizzerà sulla promozione della domanda di prodotti considerati “puliti”, inserendo dei criteri di sostenibilità della produzione, resistenza nel tempo e il “Made in Europe”.

Parallelamente, Bruxelles punta a facilitare l’accesso agli investimenti per le imprese strategiche nei settori della crescita e della sostenibilità, attraverso la revisione del programma InvestEU. Questo strumento, attivo dal 2021 al 2027, fornisce garanzie finanziarie per attrarre capitali privati e pubblici in ambiti chiave per la transizione verde, l’innovazione, le infrastrutture sostenibili e il sostegno alle PMI. L’obiettivo della revisione sarà, quindi, di mobilitare fino a 50 miliardi di finanziamenti aggiuntivi, rafforzando il ruolo di InvestEU come motore per la sostenibilità e la resilienza dell’economia europea.

Inoltre, nella ricetta per rendere più competitiva l’Europa, assume un ruolo prioritario la riduzione dei prezzi dell’energia, sia per le industrie, sia per i cittadini. Da qui prende forma l’Affordable Energy Action Plan, uno dei pilastri del Clean Deal, che agisce sia sul breve sia sul medio-lungo termine.

Le iniziative, che potrebbero generare risparmi annuali di 130 miliardi di euro entro il 2030, comprendono la semplificazione delle autorizzazioni per le energie rinnovabili, la riduzione delle tasse sull’elettricità e la revisione degli oneri di rete, oltre a una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Un obiettivo chiave è anche sganciare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, incentivando contratti a lungo termine e garantendo maggiore stabilità ai consumatori. In aggiunta, si punta ad aggregare la domanda di GNL per le imprese europee, rafforzandone la sicurezza energetica.

Per “decoupling” si intende la possibilità di disaccoppiare i prezzi delle diverse fonti sul mercato elettrico.

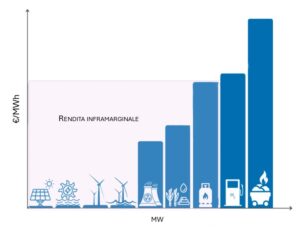

In tutte le borse elettriche, coesistono impianti che presentano costi variabili di produzione (sostanzialmente gli impianti termoelettrici che per produrre energia impiegano combustibile e generano emissioni che devono essere compensate con quote ETS) e impianti che non ne hanno perché utilizzano fonti rinnovabili o nucleare.

Come noto, sulle borse elettriche il prezzo viene fissato in base al prezzo dell’impianto più caro necessario a coprire il fabbisogno elettrico in quel momento (meccanismo del system marginal price): sebbene in alcune ore il prezzo venga ormai fissato dalle fonti rinnovabili, in molti casi l’ultimo impianto necessario per coprire il fabbisogno è alimentato a gas. In tutte queste occasioni, per gli impianti rinnovabili e nucleari si genera una rendita pari alla differenza tra i proprio costi variabili (nulli o limitati) e i costi variabili della produzione a gas: che tali impianti non sostengono ma che, per quanto appena detto, sono comunque riflessi nel prezzo di vendita.

Poiché, per la regola del prezzo marginale, tutta l’energia necessaria verrà in questi casi valorizzata al prezzo fissato dalla produzione a gas, è chiaro come in momenti di prolungata tensione sui mercati del gas si ritorni a discutere di decoupling.

Separare il mercato elettrico in due cluster permetterebbe quantomeno di non pagare il sovrapprezzo del gas su tutta l’energia rinnovabile consumata nei momenti in cui il gas fissa il prezzo. Si tratta, tuttavia, di una riforma non banale che comporterebbe il ripensamento del mercato elettrico europeo concepito proprio sul system marginal price come strumento trasparente ed efficiente per la fissazione del valore dell’energia in ogni momento.

L’Italia, dal canto suo, ha varato un pacchetto da 3 miliardi di euro per contenere il caro bollette: 1,6 miliardi destinati alle famiglie, con l’ampliamento del bonus sociale, e 1,4 miliardi per le imprese. Tra le misure destinate alle imprese vi è una disposizione che anticipa i 600 milioni derivanti dalle aste ETS (le aziende, tramite aste, acquistano quote di emissioni, ognuna delle quali dà diritto ad emettere una tonnellata di CO2) per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, che ha l’obiettivo di supportare le aziende ad alta intensità energetica nella transizione verso un sistema produttivo più sostenibile.

Con il cambiamento al vertice atteso in Germania, a seguito delle recenti elezioni, si aprono nuovi scenari nella politica energetica europea visto che Berlino ha sempre avuto un ruolo chiave nel definire le strategie comunitarie.

Negli ultimi anni, la Germania ha preso molte decisioni di impatto in materia di mix energetico, dalla forte spinta sulle rinnovabili, all’abbandono del nucleare, fino al più recente piano per il rilancio della produzione a gas.

Le prime mosse del nuovo governo tedesco saranno determinanti per capire quale direzione prenderà la politica energetica europea. Le scelte su gas, rinnovabili e sussidi alle industrie energivore avranno un impatto diretto non solo sulla Germania, ma sull’intera Unione.

L’Europa è chiamata a una sfida complessa: garantire un’industria competitiva e sostenibile, senza far ricadere i costi della transizione su imprese e cittadini. Il Clean Industrial Deal e l’Affordable Energy Action Plan puntano a un nuovo equilibrio tra crescita economica, sostenibilità e stabilità dei prezzi energetici.

Il successo di queste misure dipenderà dalla capacità dell’Unione Europea di metterle in atto in modo efficace, bilanciando la necessità di un’energia più pulita con quella di un sistema industriale solido. In un contesto internazionale incerto e in rapida evoluzione, sarà determinante fare le scelte giuste soprattutto sul mix produttivo e sulle regole del mercato.